MENU

事業承継に失敗する事例

こんにちは。かえでFAです。

今日は、実際に事業承継で起きたトラブルについて見ていきましょう。

事業承継にあたり問題になるのは、どのようなことでしょうか?それは、事業承継が行われるまでに、会社の資産と経営がバランスよく後継者へ承継されているかどうかです。

今日見ていくのは、経営の承継も株式の承継も未済のまま、先代社長が急逝してしまったことで、親族間で裁判沙汰となり事業に莫大な影響を与えた事例を紹介します。

1.初めに

■事業承継が失敗するときに起きたことを見てみよう

ご紹介させていただく企業様は、株式会社一澤信三郎頒布(※当初は一澤頒布工業株式会社、以下、一澤頒布社)という、京都にある老舗の鞄屋さんで、小説にもなっている事例です。なぜ、兄弟で裁判で争うことになってしまったのでしょうか?見ていきましょう。

尚、本資料はインターネット上に公開されている情報、及び菅 聖子氏の『一澤信三郎頒布物語』を参考にしております。

写真:株式会社一澤信三郎頒布公式HPより

2.事例内容

一澤頒布社は、創業は1905年の京都府にある、特徴的なタグで人気の老舗布製かばんメーカーです。1980年に先代社長である信夫氏の三男、信三郎氏が入社し、3年後に4代目の社長となりました。家業を継いだ際は、従業員10名程度の零細企業だったようですが、社内にいた四男の喜久夫氏を中心にデザインを磨き、徐々に世間に認知が広まり有名になりました。

■先代の死

順調に事業も拡大していた時、2001年にトラブルが起きます。先代社長の信夫氏が亡くなったのです。経営の実務は三男の信三郎氏が握っていたので、本来であれば、株式の承継は信三郎氏を中心に行われるはずです。

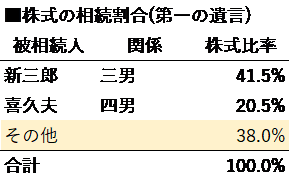

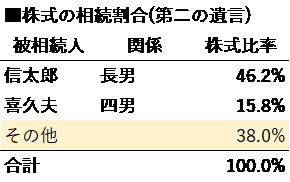

当初、弁護士が預かっていた遺言では、一澤頒布社の株式の内(発行済株式は10万株)、信夫氏が保有していた67%を信三郎とその妻である恵美氏に、33%を四男の喜久夫氏、銀行預金について、長男の信太郎に相続させるという内容でした。この内容であれば、会社の運営については、大きな問題はないと思われました。

ところが、何故か、第2の遺言書が長男の信太郎氏から提出されたのです。

第2の遺言の内容は、信夫氏保有の株式80%を長男である信太郎氏、20%を四男である喜久夫氏に譲るよう書かれていたのです。

遺言書は、体裁が整っていれば新しい方を有効にするので、新しい第2の遺言書が有効となるのですが、当然、今まで経営を支えてきた三男である信三郎氏からすれば生前の父と一緒に仕事をしてきたわけですから、第2の遺言書に理解できず、争いは法廷に移っていくことになりました。詳細はここでは省きますが、その間に元の会社を分割したり、休業せざるを得ない時期があったり、事業に大きな爪痕を残すこととなりました。

現在、三男の信三郎氏は株式会社一澤信三郎頒布という新たな会社で事業をなされており、事業承継自体は、最悪の結果にならずといったところです。しかし、四男の喜久夫氏も独立して会社を立ち上げており、父である信夫氏の想いとは異なる結果になってしまったのかもしれません。

3.どうしてこうなったのか

では、このケースはどうすればよかったのでしょうか?一つ一つ掘り下げていきます。

■資産の承継は生前に確定させておくこと

この場合の資産は、特に株式になります。一澤頒布社の場合、経営の承継については上手くいっていたようですが、株式を中心とした資産の承継について当事者間で合意が取れていなかったことが、争続が起きてしまった大きな理由でしょう。特に長男の信太郎氏は、ほとんど家業には関わっていないのであり、氏への配慮が必要だったと思います。長男の信太郎氏からすれば、銀行員として勤務しており、自分が相続できる資産が何なのか分からないでは、安心できなかったのではないでしょうか。

もう一つ指摘できる点として、そもそも対象会社は、兄弟間での問題も起こり得るし、他株主との間でも潜在的な問題を抱えていると推測されます。公開情報が正しければ、経営陣だけで株式の66%以上を保有できていません。ですから、経営のイニシアティブをとれていた状態ではないのです。その他の保有者がどのような人物だったのかは分かりませんが、別の親族なのであれば、事業承継を進めるうえでは集約化する必要があったと思います。これをきちんと行うには、時間をかけて家族間で話していく以外ありません。でも、これが難しくて、第三者に事業承継を検討する選択肢を取ることも多いのです。

■公証役場を利用した遺言にすべき

裁判となった原因は、自筆による遺言であったためです。どうしても、偽造したのではないか?という点が拭えないものになります。対象会社の事例では、巻紙に毛筆で記載し、実印を押印したものと、便箋にボールペンで書いたものであったようですが、法律上、どんな紙に書いても構いませんし、実印を押印しなければならない要件もありません。仮に相続人間での仲が宜しくなかったりすれば、どの家庭でも起こりえる問題です。

ですので、仮に遺言を準備するのであれば、公正証書遺言を利用すべきでしょう。公正証書遺言は、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して構成証書を作成し、遺言として保管します。尚、公証人とは各地にある法務局に属する公証役場におり、遺言や会社の定款を作る際に利用します。

勿論、実際にいわゆる相続ではなく争続になるような事態を避けるべく、日頃から当事者で意思疎通をしておく必要があるのですが、事業承継を考えるうえで、対象会社のように突然相続が発生して、事業承継が必要になることもあるでしょうから、いざという時のために覚えておくとよい制度かもしれません。

4.終わりに

いかがでしたでしょうか。どんな良い会社であっても、後継者にきちんと事業も資産も承継できていなければ、大きな問題になることが分かっていただけたかと思います。事業承継は、一長一短で進められるものではありません。是非、10年計画を立てて、納得のいく事業承継を実現なさってください。

M&A・事業承継の無料相談のご案内

M&A・事業承継のご相談ならかえでファイナンシャルアドバイザリー

- 安心の完全成功報酬制では支援件数No.1(400件超)

- 創業以来19年の豊富な実績と信頼感

- 幅広いネットワークによる強いマッチング力

- 士業グループならではの知見・ノウハウとサポート体制

- オーナー様に寄り添ったお手伝いができる組織風土

当社は、世界的に有名なREFINITIV(旧トムソンロイター)のM&A成約件数ランキングに9年連続ランクインしております。

また、豊富な譲り受けニーズを保有しており、2005年の設立(M&A業界では老舗)以来、蓄積してきた豊富な譲り受け希望企業のニーズを保有しています。

事業の今後の成長性を考慮した事業計画作成による譲渡価額最大化や、補助金・税制の申請支援、M&A後の相続税対策、資産運用などのご相談も承ります。

M&Aアドバイザリー会社では珍しく弊社には営業ノルマがないため、弊社の都合でM&A実行を急がせることはなく、ベストなタイミング・譲渡候補先をご提案いたします。

まずは、M&A・事業承継に関する事例やお話だけ聞いてみたいという方もお気軽にご連絡くださいませ。

カテゴリー CATEGORY

カテゴリー CATEGORY

おすすめ書籍 RECCOMEND

-

税経通信_202206

-

旬刊経理情報_20210510・0520

-

旬刊経理情報_20201201

-

M&Aコンサルティングの実務 第2版

-

税経通信_201902

-

M&Aコンサルティングの実務

-

M&Aによる事業再生の実務

-

旬刊経理情報_20180210

-

税務弘報12月号_20161201

-

旬刊経理情報_20150820

-

旬刊経理情報_20140701

-

旬刊経理情報_20131110

-

旬刊経理情報_20130401

-

ビジネス法務2月号_20130221